- [ラオス]1月6日、第12回ラオス人民革命党大会が開催された。本大会は5年に一度開催されるもので、同国を一党支配するラオス人民革命党において実質的な指導部である党中央委員会の構成員を選出するほか、今後5年間の経済・社会にかかる発展の方向性・目標を示した5か年計画を承認する。

2016年に開催された第10回大会にて承認された第8次5か年計画では、2016年~20年までの年間平均実質GDP成長率目標を7.5%と定めていたが、タイ・中国からの観光客減少もサービス業の伸びが低調であったこともあり、実績は5.8%と未達となった。加えて水力発電所などインフラ建設を加速したことと関連し、特に中国からの公的対外債務の水準が増加し外貨繰り悪化につながったほか、都市部・農村部間での所得格差が拡大するなど、高成長を目指す経済政策実現に伴う副作用が生じ始めた。

これらを踏まえ、2021年に開催された第11回大会ではこれまでの経済成長を最重視する方針から経済・社会の安定的な発展を重視する「転換」路線へのシフトを掲げた。同大会にて承認された第9次5か年計画では年平均成長率目標を4%以上まで引き下げた。平行して2025年3月には10年ぶりに憲法を改正し、外国への過度な依存を是正する「独立自主経済」の建設を目指すと明示した。

今回の大会においても、トンルン党書記長は「独立自主経済」の建設を目指すと宣言した(Vientiane Times(ラオス英字紙)、2026年1月7日付報道)。今後公表される第10次5か年計画においては2026~30年までの年平均成長率目標を6%とされる見込みであり(VietnamPlus(ベトナムのニュースサイト)、2026年1月7日付報道)、財政状況や経済格差等社会的な側面にも配慮しつつ所得水準向上を目指すと考えられる。

- [フードトレンド]『BUSINESS INSIDER』による「2026年に大流行する9つのフードトレンド」はとても興味深い。一つ目は「肉の復活」。代替肉や培養肉などに注目が集まる中、料理ならステーキ、種類としては和牛など本物の肉の人気が再上昇。シンプルかつ自然な食材が求められそうだという。

野菜ではキャベツが新たなスター野菜に。日本では一時期天候不順で価格が急騰したものの、総じて安価でさまざま料理にマッチすることもあって人気急上昇中。タンパク質が重要視されてきたが、豊富な食物繊維を含む野菜や全粒穀物にも、より注目が集まりそうだと指摘している。

料理ではインド料理のファストカジュアル化がより進むのではないかとの見立て。飲料では、モクテル(ノンアルカクテル)や低アルコール飲料が若者を中心にトレンドを形成するのではないかという。

健康志向、価値重視、レトロ感、経済性が消費者ニーズを形づくる。

- [EU]EU統計局(Eurostat)によると、12月のユーロ圏の消費者物価指数(HICP)は前年同月比+2.0%だった。上昇率は11月(+2.1%)から縮小し、市場予想と一致した。2.0%の上昇率は8月以来であり、9~11月は2%台前半を推移していた。

内訳を見ると、食品(+2.6%)が3か月連続で2%台半ばになった。それ以前は3%台だったため、落ち着きを取り戻しつつある。エネルギーは▲1.9%、11月(▲0.5%)から下落幅を拡大させた。財は+0.4%、11月(+0.5%)からやや縮小し、ここ3か月連続で0.5%前後を推移している。サービスは+3.4%、11月(+3.5%)から縮小したものの、10月と同じであり、ここ半年3%台を推移している。物価の基調を表す食品・エネルギーを除くコア指数は+2.3%であり、8月と同じだった。9~11月(+2.4%)と比べてもおおむね横ばい圏にある。

国別にみると、ドイツは+2.0%で、11月(+2.6%)から縮小した。フランスは+0.7%であり、11月(+0.8%)から小幅に縮小、1%弱の上昇率が継続している。イタリアは+1.2%、11月(+1.1%)からやや拡大、ここ3か月1%台前半の伸び率にとどまっている。スペインは+3.0%、11月(+3.2%)から縮小、ここ4か月連続で3%台の上昇率になっている。ユーロ圏域内では、キプロス(+0.1%)やフランス(+0.7%)が1%を下回った一方、エストニアとスロバキア(それぞれ+4.1%)が4%台。オーストリア(+3.9%)やクロアチア(+3.8%)、ラトビア(+3.5%)がやや高めの上昇率にとどまっている。

ECBスタッフの経済見通しでは、ユーロ圏の消費者物価指数は2025年の前年比+2.1%から2026年の+1.8%へ縮小すると予想されている。足元にかけての物価上昇はおおむね見通しに沿ったものになっており、次回2月の理事会でも政策金利が据え置かれるとみられている。

- [シリア]1月7日、アレッポ市北部で、シリア政府軍とクルド系主導のシリア民主軍(SDF)との戦闘が激化した。衝突は前日の6日に始まり、7日午後に再び激しさを増し、砲撃やロケット弾、銃撃戦に加えドローンも投入された。

シリア軍は同日早朝、アレッポ市内でクルド系住民が多く居住するシェイク・マクソウド地区とアシュラフィーエ地区を「閉鎖軍事区域」に指定し、午後3時までに人道回廊を通じた避難を命じた。これにより数万人が自宅を離れ、主に北西部のアフリン方面へ避難した。社会問題局によれば、7日夜までに4万5,000人以上が市内から退避したが、両地区には依然として数千人が取り残されているとされる。

死傷者も拡大しており、水曜早朝の衝突までにSDF支配地域で7人、政府支配地域で5人が死亡、数十人が負傷した。学校や大学、官公庁は閉鎖され、アレッポ空港も運航停止となった。国営メディアは、1月4日に行われた政府当局者とSDF司令官の協議が具体的成果がなく終わった後、暴力が再燃したと伝えている。

背景には、2025年3月に合意された「SDFの国家機関統合」が履行されていない問題がある。合意では、SDFが北東部の民間・軍事機関や国境検問所、空港、油田・ガス田を含めて国家に統合されるとされたが、指揮系統や領土支配を巡る対立で進展していない。政府はSDFが合意を繰り返し違反したと非難し、「限定的軍事作戦」を開始したと説明している。

専門家は、今回の戦闘は2024年12月のアサド政権崩壊後に続いていた「融和期間」の終焉を示す可能性があると指摘する。一方で、シリア情勢は外部要因にも左右されており、イスラエルによる度重なる空爆や領土進出が不安定化を助長しているとの見方もある。国内統合を目指すダマスカスの試みは、内外の圧力の中で重大な試練に直面している。

- [中国/アフリカ]中国の王毅外相は、1月7~12日の日程でエチオピア、ソマリア、タンザニア、レソトのアフリカ4か国を訪問する。新年早々の中国外相によるアフリカ訪問は年中行事となっており、今回で36年連続となる。

中国外交部によると、中国とアフリカ諸国が外交関係を樹立してから70周年となる2026年を「中国・アフリカ交流年」と定めており、エチオピアの首都アディスアベバにあるアフリカ連合(AU)本部にてその開幕式を開催する予定とのこと。また、中国の戦略的パートナーであるこれら4か国との政治的相互信頼を深め、2024年に北京で開催された「中国・アフリカ協力フォーラム(FOCAC)」のフォローアップを行うとともに、二国間の交流と学習を促進するものであると訪問の目的を示している。

王毅外相は2024年1月にはエジプト、チュニジア、トーゴ、コートジボワールを、2025年1月にはナミビア、コンゴ共和国(2027年FOCAC開催国)、チャド、ナイジェリアを訪問している。中国外相の訪問先の背景にある要因について、独立系調査機関・The China Global South Project(CGSP)は「しばしば不明瞭」としながらも、2026年に訪問する4か国については米国との関係悪化・変化の中で中国がパートナーであることを強調したい意図があると分析している。

エチオピアは、米国が「アフリカ成長機会法(AGOA、2025年9月に失効、現在延長法案審議中)」の適格国から除外する要因となったティグライ紛争の停戦を受けて、関係改善の兆しがみられた。しかし、トランプ政権二期目では、エチオピアがナイル川上流に建設した「グランド・エチオピア・ルネッサンス・ダム(GERD)」が下流にあるエジプトの水利問題に影響するとのエジプトの批判を擁護する姿勢を示している。

ソマリアでは、イスラエルがソマリア国内の国連未承認国家「ソマリランド」を国家承認したことについて(1月6日デイリー・アップデート参照)、トランプ政権はイスラエルを擁護する立場を取っており、ソマリア政府への圧力が高まっている。トランプ氏はミネソタ州などの米国内のソマリア系住民への攻撃を強めており、ソマリアへの援助を停止すると発表したばかりだ(1月7日付、Al Jazeera)。

タンザニアは、中国がザンビアのカッパーベルトからタンザニアのダルエスサラーム港を結ぶ「タザラ鉄道の大規模改修(14億米ドル)の支援を表明したばかりである一方で、米国は2025年10月のタンザニアの大統領選時に発生した大規模な反政府抗議デモの弾圧を受けて「タンザニアとの関係を見直す」と外交的圧力を強めている最中にある。また、米国はタザラ鉄道を通じた「インド洋ルート」に対抗して、アンゴラからザンビアのカッパーベルトまでを将来的に結ぶ「大西洋ルート」となるロビト回廊プロジェクトに5億米ドル強の融資を行うと発表したばかりだ(2025年12月18日デイリー・アップデート参照)。

レソトは、AGOAの失効と相互関税15%の課税により、主にAGOAを通じて対米向けに輸出を伸ばしてきた縫製産業が大きな打撃を受けている。他方で、中国は2025年にアフリカ諸国からの対中輸出への「無関税」政策を発表している。中国としてレソトの縫製品輸出の市場多様化に貢献するとともに、レソトの隣国の南アフリカと米国との関係が急速に冷え込んでいることを受け、南アフリカとの連帯も間接的に訴えたい狙いがあるとみられる。

今年の中国外相のアフリカ外遊は、例年以上に米国への対抗と中国がアフリカ諸国にとっての「パートナー」であることを強調する訪問であるともみてとれる。

- [ウクライナ]2026年に入り、ウクライナのゼレンスキー政権は、汚職疑惑や戦争の長期化による政権基盤の揺らぎを受けて、大規模な人事刷新を断行した。大統領府長官には軍・情報機関出身のブダノフ氏を起用し、デジタル化推進で実績のあるフェドロフ氏を国防相に抜擢し、現国防相(前首相)のシュミハリ氏を第一副首相兼エネルギー相に任命するよう、主要ポストに専門性と実務能力を持つ人材を配置した。この人事刷新の背景には、政権の信頼回復と安全保障体制の強化、そしてEU、米国との外交交渉力の向上がある。特にブダノフ氏は、ロシア領内での特殊作戦や情報戦を指揮し、米国との連携実績も持つため、戦争継続への体制強化と対外関係の安定化が期待されている。

一方で、主要ポストに軍・情報機関出身者が増えることで、民主主義体制への新たな課題や、政権内外の権力闘争の激化も懸念される。大統領選挙の実施は、停戦が前提となっており、現状では、実現の可能性は低いが、世論調査ではゼレンスキー氏、ザルジニー氏(ウクライナ軍の元総司令官、現在は駐英ウクライナ特命全権大使)、ブダノフ氏が有力候補として挙げられている。

- [中国/日本]1月7日、中国商務部は日本産ジクロロシラン(DCS)を対象とする反ダンピング調査を正式に開始したと発表した。調査は、中国企業の唐山三孚新材料有限公司が提出した証拠に基づくとしており、同社は日本企業による不当廉売が中国国内産業に深刻な損害を与えたと主張している。

同社によれば、日本企業は中国市場でのシェア維持を目的に低価格輸出を続け、2022~24年に日本産DCSは中国の輸入量の約81%を占めた。価格は1キログラム当たり323元から223元へと約3割下落し、中国国内の生産コストを下回る水準となった結果、国内企業は赤字や稼働率低下、在庫滞留、雇用悪化に直面したという。中国側は、反ダンピング措置は市場秩序の是正であり、下流産業への悪影響は限定的だと説明している。

一方、中国は日本からの供給が制限されても、代替調達が可能だと見ている可能性がある。特に韓国企業からの化学品・半導体材料調達が現実的な選択肢と考えられている。韓国は近年、半導体材料の国産化を進め、成熟・準先端工程向けでは一定の供給能力を確立している。

注目されるのは、この措置が、李在明大統領が大規模な財界人代表団を率いて訪中している時期と重なった点だ。中国は対日圧力を強める一方、韓国とは供給網協力を強化する姿勢を示しており、日本をけん制しつつ日韓を切り分ける戦略的メッセージとも受け取れる。経済手段を外交カードとして用いる中国の姿勢が、半導体材料分野で鮮明になっている。

- [アルゼンチン]政府は複数の国際銀行から資金を調達、対外債務の返済と枯渇した外貨準備高を補うため、国際銀行グループから30億米ドルの融資を確保した。中央銀行は7日の声明で、貸し手と1年間の買い戻し契約(レポ)を7.4%の金利で締結したと発表している。

この取引には6つの国際銀行が関与している。バンコ・サンタンデール、バンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルジェンタリア(BBVA)、ドイツ銀行がそれぞれ約6億8,000万米ドルを拠出し、ゴールドマン・サックスが約5億1,000万米ドル、JPモルガン・チェースが約3億4,000万米ドル、中国銀行が約1億米ドルを提供した。

ミレイ政権は、今後も債務返済が続くことから、農作物が収穫期を迎え、輸出により外貨の資金繰りが安定するまで、追加資金も確保しようとしている。カプート経済大臣は、銀行が最大70億米ドルのレポ資金を提案していると述べている。

今回のレポ契約は短期的なものであることから、アルゼンチンが今年中に国際市場へのアクセスを本格的に再確立する必要がある。1月の債務返済が完了すれば、リスクプレミアムはさらに低下し、将来的にはより安価な資金調達への道が開けると政府はみている。

また、外貨準備積み増しの動きとしては、1月5日中央銀行は9か月ぶりにドルの購入に踏み切った。外国為替市場で2,100万米ドルを購入したと公式声明で発表した。IMFの求めに応じ、2026年から準備金蓄積プロセスを開始すると公に表明していた。

また、貧困率についても改善が続いており 2025年第3四半期、アルゼンチンの首都ブエノスアイレス市における貧困率は17.3%に低下した。これは2024年同期と比べて10.8ポイントの減少となる。市政府が今週発表したデータによると、極度の貧困率も前年の11%から5.3%に下がっている。

貧困率の改善は4期連続で続いており、特に未成年者の状況が大きく改善した。0?17歳の子どもやティーンエイジャーの貧困率は、前年の42.6%から27.1%に減少した。影響は南部地域や14歳未満の子どもがいる家庭でより顕著であり、貧困率は22.6%となっている。また、非貧困層の構成にも変化が見られる。ブエノスアイレス市では中間層が全体の51.4%(約70万7千世帯)を占め、裕福層は16.1%に上昇した。

- [EU/メルコスール]イタリアは、メルコスールとの自由貿易協定を支持する方針に転換する見込みとなっている。この協定はEUと25年間交渉を続けてきたものであり、今回のイタリアの決定は、協定締結に向けた最後の大きな障害を取り除く可能性が高い。

関係者によると、イタリアは1月9日に行われるEU大使による採決で合意を支持する予定で、1月12日にメルコスール諸国(ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ)と条約を正式に署名できる見通しだ。ただし、イタリア政府はコメントを控えており、最終的にはまだ確定していない。

この協定が成立すれば、EUは米国や中国への依存を減らす戦略を進めることになる。協定は約7億8,000万人の消費者市場を創出し、自動車などの工業製品に対する関税を段階的に撤廃する。また、ヨーロッパ企業はメルコスールの広大な農業市場へとアクセスを拡大できる。一方で、フランスは依然として強く反対しており、現状の合意は「公平ではない」と主張している。しかし、EUの27加盟国のうち過半数を得れば、フランスの支持なしでも協定は成立する。

イタリアは農業産業保護のため、追加の安全策や農家への補助金を求めていたが、最近の交渉で進展があったとされる。欧州委員会も「合意に向けて正しい道を歩んでいる」と述べている。一方、フランスは国内農民からの圧力を受け、輸入食品に対する規制強化を検討している。

今回の自由貿易協定はEUがこれまで交渉した中で最大規模であり、20年以上にわたり環境保護や農産物基準を巡る懸念から交渉が中断と再開を繰り返してきた。協定成立によりメルコスール圏の経済は最大0.7%、欧州経済は0.1%成長すると予測されている。さらに、地政学的には中国が影響力を強める南米地域において、EUの存在感を高める効果が期待できる。

Pick up

2026年01月08日

調査レポート

- 調査レポート 2026年01月06日

- 政策と成長と物価

- 調査レポート 2026年01月06日

- 歪む価格形成

- 調査レポート 2026年01月05日

- 「豪シドニーのユダヤ系住民の...

- 社長コラム 2025年12月24日

- 依存からの覚醒 ~ 「じゃあ...

What's New

- 2026年01月08日 調査レポート

- 問われる経済の耐性~日本経済(2026年1月)

- 2026年01月06日 調査レポート

- 政策と成長と物価

- 2026年01月06日 調査レポート

- 歪む価格形成

- 2026年01月06日 統計・グラフ集

- 「世界の貿易動向グラフ」を更新しました

- 2026年01月05日 統計・グラフ集

- 「金融関連指標グラフ」を更新しました

- 2026年01月08日 調査レポート

- 問われる経済の耐性~日本経済(2026年1月)

- 2026年01月06日 調査レポート

- 政策と成長と物価

- 2026年01月06日 調査レポート

- 歪む価格形成

- 2026年01月06日 統計・グラフ集

- 「世界の貿易動向グラフ」を更新しました

- 2026年01月05日 統計・グラフ集

- 「金融関連指標グラフ」を更新しました

- 2025年06月06日 中東・アフリカ

- マプト/モザンビーク ~独立50周年を迎え飛躍を期す~

- 2025年05月08日 アジア・オセアニア

- ソウル/韓国 ~日韓国交正常化60周年を迎えたソウルの今~

- 2025年04月11日 欧州・CIS

- オスロ/ノルウェー ~ノルウェーから「幸福」「平和」を考える~

- 2025年02月25日 アジア・オセアニア

- オークランド/ニュージーランド ~ニュージーランドとマオリ:最新の政治動向~

- 2025年02月05日 中東・アフリカ

- ダルエスサラーム/タンザニア ~「ポレポレ」(のんびり・ゆったり)の豊かな国~

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2026年1月7日(水)

『ブレーンズ』2026年1月7日・1月14日合併号(No.2608)に、当社社長 横濱 雅彦が開催した『2026年の世界情勢・経済見通し』説明会の内容が掲載されました。 - 2026年1月6日(火)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月1日(木)

総合物流情報誌KAIUN『海運』2026年1月号P46-47に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之が寄稿しました。 - 2025年12月27日(土)

『日経ヴェリタス』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美のコメントが掲載されました。 - 2025年12月25日(木)

『鉄鋼新聞』に、当社社長 横濱 雅彦が開催した『2026年の世界情勢・経済見通し』説明会の内容が掲載されました。

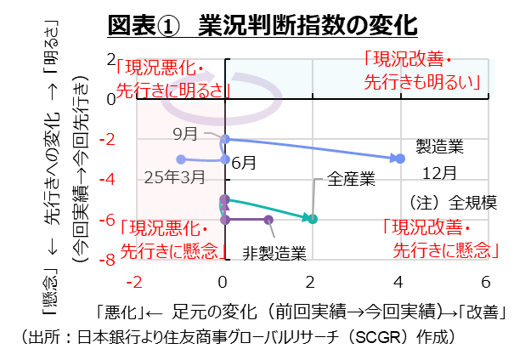

日本経済は、緩やかに回復している。特に、米国の関税措置の影響を受けつつも、大企業製造業の景況感が3四半期連続で改善するなど、製造業の足元の回復が目立った。先行きの日本経済を見通す上で、重要な米国の関税措置の影響について、集計された物価指数の見え...

日本経済は、緩やかに回復している。特に、米国の関税措置の影響を受けつつも、大企業製造業の景況感が3四半期連続で改善するなど、製造業の足元の回復が目立った。先行きの日本経済を見通す上で、重要な米国の関税措置の影響について、集計された物価指数の見え...