20周年記念コラム【#11】アジア新興国の20年~グローバル化と地政学の時代の中で

アジア新興国の20年について、個人的な経験を交えて、私なりに思うところを述べたいと思います。

まず東南アジアについて述べますと、25年くらい前に、私は初めてこの地域と仕事で関わりました。1999年に外務省に入り、ASEAN担当課に配属されたときです。

当時はアジア通貨危機の影響がまだ残っていた頃です。グローバル資本に攻撃をかけられて混乱に陥った東南アジア諸国に対し、日本は「アジア経済再生」というスローガンを掲げ、さまざまな支援を行いました。ASEAN+3やチェンマイ・イニシアチブといった地域協力の枠組みが生まれたのはこの頃で、私も担当官の一人として現場で関わりました。

このように、私が見た25年前の東南アジアは、グローバル化の荒波の中で傷つき、日本の手を借りて何とか立ち直ろうとする、脆弱な地域でした。ところが20年くらい前、2000年代に入ると、これらの国々は力強い回復を見せるようになり、その後、飛躍的な発展を遂げました。世界の中で最も成功した新興国グループになったと言っても過言ではありません。

私は、東南アジアの国々は、「グローバル化の時代の申し子」といえると思います。これらの国々はASEANという枠組みを通じ、大胆なまでに域内の貿易自由化を実現しました。さらに、「開かれた地域協力」を標榜し、日本や中国をはじめとする域外のパートナー国とも次々に自由貿易協定(FTA)を結びました。

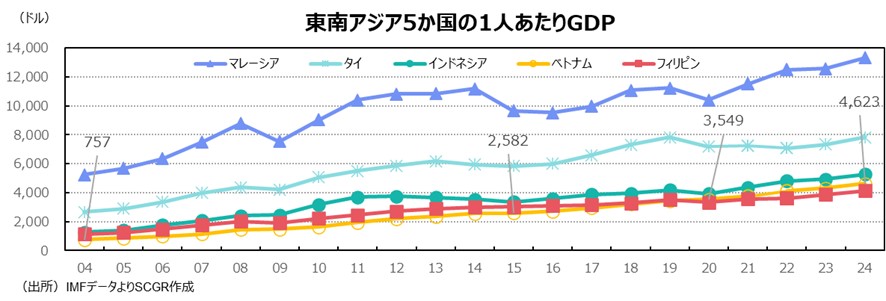

東アジアにはASEANと域外国のFTAや東アジア地域の包括的経済連携(RCEP)、環太平洋パートナーシップ(TPP)協定などがあり、広域での経済統合が実現していますが、その大きな推進力となったのはASEANです。そして東南アジアの国々は、日本や韓国の投資を受け入れながら、中国のサプライチェーンに連結し、中国の急成長を受けながら経済を発展させ、その経済規模は20年間で4倍になりました。

特に飛躍的な発展を遂げたのはベトナムです。ベトナムがASEANに加盟したのは1995年であり、地域の後発国でした。ところが2007年頃から高成長を持続し、2020年には一人当たりGDPでフィリピンを抜きました。いまや4,600ドルを超える堂々たる新興国の雄です。

ベトナムが発展を遂げたのは、主に韓国からの投資、中国のサプライチェーン、そして米国や欧州への輸出によるものです。国際経済学者のリチャード・ボールドウィンは、グローバル・バリュー・チェーンの変革により、グローバル化は新たな段階に入ったと論じましたが、ベトナムはまさにそれを体現した例と言えると思います。

次にインドについて述べます。私が仕事でインドに初めて関わったのも、やはり1999年に外務省に入ったときでした。

当時のインドは、経済的にも政治的にも、非常に存在感の薄い国でした。それどころか核実験などもあって、どちらかといえば「厄介者」とすらみられていました。私がいた外務省のアジア局では、中国と朝鮮半島を扱う課が「一軍」、東南アジアを扱う課が「二軍」、南アジアを扱う課が「三軍」といわれたものです(もちろん冗談ですが)。

ところが今やインドはどこでも引っ張りだこです。20年前を思うと、今の「モテ期」ともいえる現在の状況には、隔世の感があります。

インドの市場は東南アジアと比べるとまだまだ閉鎖的であり、外資にとってのハードルは高く、東アジアのサプライチェーンにも組み込まれていません。にもかかわらず、国家も企業も、インドに熱い視線を向けています。

その背景には、インドの巨大なポテンシャルへの期待や、インド自身の努力、特にモディ政権による改革がありました。しかし私は、国際環境の変化も大きかったと思います。

私は、インドは、「地政学の時代の申し子」といえると思います。インドの躍進が始まったのはモディ政権が成立した2014年頃からですが、ちょうどこの頃から、BREXIT、トランプ政権、米中対立、コロナ、ロシアのウクライナ侵攻といった、過去に例のないほどの地政学イベントが相次ぎました。政治学者のウォルター・ラッセル・ミードは、『フォーリン・アフェアーズ』の論文で「地政学の復活」を唱えました。

そして日米が「インド太平洋」という外交のキーワードを打ち出すに至ります。インドは脱中国の流れにも乗って海外からの直接投資の受入れを拡大し、半導体や兵器の国産化といった長年の悲願を実現しつつあります。東南アジアとはまた違う形で、大きな時代のうねりにうまく乗ったと思うのです。

このように、東南アジアとインドは、それぞれグローバル化と地政学という時代の流れの後押しもあって、20年前には想像できなかったような発展を遂げました。これからも国際環境の変化は、これらの新興国にとって、チャンスにもなり、リスクにもなるでしょう。こうした大きな流れをつかみ、仮説を立てることも私の仕事の一つであり、日々仲間たちと議論しながら、格闘しています。

記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。

レポート・コラム

レポート・コラム

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2025年3月24日(月)

『東洋経済ONLINE』に、米州住友商事会社ワシントン事務所調査部長 渡辺 亮司のコラムが掲載されました。 - 2025年3月24日(月)

雑誌『経済界』2025年5月号に、米州住友商事会社ワシントン事務所調査部長 渡辺 亮司が寄稿しました。 - 2025年3月19日(水)

一般社団法人企業研究会主催『経営戦略担当幹部交流会議』にて、当社シニアアナリストの石井順也が講演しました。 - 2025年3月17日(月)

オンライン経済メディア『NewsPicks』に、プロピッカーとして当社シニアアナリスト 石井 順也のコメントが先週8本掲載されました。 - 2025年3月17日(月)

日経QUICKニュース社の取材を受け、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。