20周年記念コラム【#12】サブサハラ・アフリカの20年を振り返って

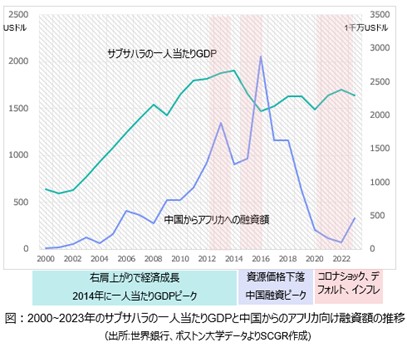

サブサハラの2005~2014年の平均実質GDP成長率は+5.0%となり、その前の10年の+4.2%成長を上回りました。日本でも紛争や貧困といったイメージで括られていたアフリカが「最後のフロンティア」としてビジネス面でも注目を集めたのはこの時期です。1993年からアフリカの「開発支援」のために始まった「アフリカ開発会議(TICAD)」の主要議題が「援助から投資へ」に変わったのも、2013年に横浜で開催されたTICAD V(ファイブ)でした。その2013年には、習近平主席が「一帯一路」構想を発表。中国からアフリカ向けの投資額や融資額も、サブサハラの成長にあわせて右肩上がりで上昇を続けました。

こうした中国からのインフラプロジェクトをはじめとする融資や、中国への資源輸出によって経済成長を続けてきたサブサハラですが、転機が訪れます。それは、2014年に始まった「コモディティ価格ショック」です。米国によるシェールガス等の開発普及を受け、原油をはじめとする資源価格が下落。もともと単一産品の輸出に経済を依存するいわゆる「モノカルチャー」の国がほとんどであるサブサハラ諸国の経済は大打撃を受け、その後、低成長の時代が続くこととなりました。

私が、サブサハラ経済の中心である南アフリカのヨハネスブルグに赴任したのが2015年の終わりころ(その後、2021年夏まで駐在)。ちょうどサブサハラ経済全体が冷えかかってきたタイミングでしたが、赴任直後に私のオフィスの向かいの国際会議場で、中国政府が「第6回FOCAC」を開催。中国が600億ドルのアフリカ向け支援を決定するなど、まだまだアフリカでの中国の勢いは衰えてはいないことを肌で感じました(*)。実際に中国からのアフリカ向け融資は、コモディティショックから2年遅い2016年にピークを迎えました。経済が下向き加減にあったサブサハラ諸国にとって、引き続き資源を購入し、インフラ向けの融資をしてくれる中国の「パートナー」としての重要性が高まり、それに応じてトップ外交も活発になった印象があります。

対中債務重しで、揺り戻し

さらに2022年2月に始まったロシアによるウクライナへの侵攻は世界の食糧価格と原油価格に影響をもたらしました。自国の農業の生産性が低いために、食糧を輸入に頼る国が多いサブサハラでは、食糧輸入価格の高騰によりインフレが急伸。金融引き締め策により金利が上昇し、民間消費は冷え込み、さらに経済の悪化を招くかたちとなりました。2022年以降、ガーナとエチオピアがザンビアに続いてデフォルトに陥りました。現在もこうした国々の経済の回復は道半ばです。

中国とはつかず離れずか

サブサハラの今後

もちろん、2014年以降のサブサハラが経験したように、経済成長なき人口増加(実質GDP成長率と人口増加率が均衡、ないしは人口増加が上回る)は一人当たりの所得が減少して貧困が進むことになります。その結果、現在、欧州の政治を揺るがすほどに問題となっているアフリカからの難民問題や、食糧問題、そして紛争・テロの拡大につながる可能性があります。サブサハラでは長年の課題となっている農業や教育の質の問題、そして気候災害への対応がさらに今後必要となっていくでしょう。このようにサブサハラの人口増は世界の不安定化をもたらす可能性があることに留意しつつも、「この国のこの分野であればビジネスチャンスがあるかもしれない」という種を探る視点でサブサハラの政治経済と向き合っていきたいと思います。

記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。

レポート・コラム

レポート・コラム

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2025年4月22日(火)

ラジオNIKKEI第1『マーケット・トレンドDX』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行が出演しました。 - 2025年4月21日(月)

『時事通信』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行が寄稿しました。 - 2025年4月19日(土)

『毎日新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2025年4月18日(金)

『週刊金融財政事情』2025年4月22日号に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行が寄稿しました。 - 2025年4月16日(水)

日経QUICKニュース社の取材を受け、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。