米国関税対応の論点整理

2025年04月15日

住友商事グローバルリサーチ 経済部

本間 隆行

配慮の範囲は広くしかも複雑

トランプ政権が目指してきた関税措置が実行に移されると、相手国のみならず、米国経済にも甚大な影響を及ぼすことは明白だ。そうしたシナリオから措置の軽減が期待されていたが、淡い期待は打ち砕かれた。相互関税については、その執行が一部猶予されたかたちにはなったものの、今後は各国との交渉へとステージが変化していく。90日間の執行猶予は、夏季休暇シーズンの前に、できれば独立記念日に合わせて「解放」の実感を共有したいトランプ政権の意向を示したものとなるのだろう。他方で、交渉期間としてはとても短く、ある程度の回答を用意して臨むことになる。

輸入増に向けては関税・非関税障壁の解消が必要となってくる。例えば日本では日米貿易協定に基づいて、工業系製品の多くの関税率は既にゼロ近傍に設定されていることから、この分野での引き下げ余地は既にほぼない。そのため、農産物への関税引き下げ圧力が強まってくることが想定される。折からのコメ価格の高騰も、こうした議論を後押しすることになるだろう。輸入拡大によって、米価は下がりながら安定に向かう可能性はある一方で、農業の収益性が懸念される事態に陥ることは容易に想像ができる。国内では農業従事者の高齢化が大きな問題となっていることを踏まえると、農産物の価格低下を受けて、事業に見切りつける農業従事者が急増する事態にもなりかねない。

非関税障壁の解消も容易ではない。食料でも自動車でも国内安全基準の緩和といった対応は、導入の仕方を誤ると社会を揺るがすことにもなりかねない。食料安全保障からは自給率引上げを目指してきたし、産業として農業拡大に向けて高付加価値品の輸出を目標としてきた政策とは不整合になることも考えられる。では、政府主導で新たな対米投資を通じて原油や液化天然ガスの輸入推進をということになれば(アラスカ開発など)、今度は国内の将来需給に影響するため「民業圧迫」という批判にもつながりかねない。また、米国の農業に投資して、農産物の日本への輸入を目指すということも考えられるだろうが、アメリカでは不法移民対策で農業従事者が不足しているという報告もある。

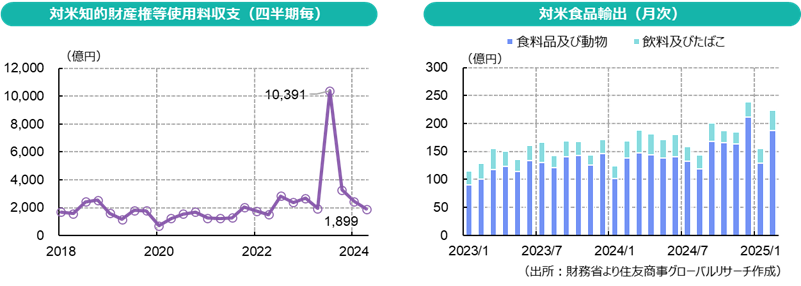

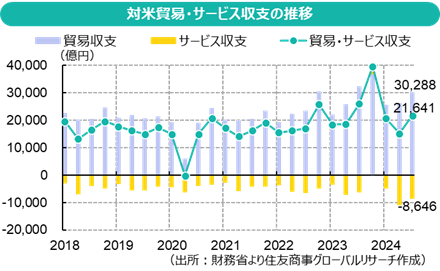

「対米のデジタル赤字が大きいではないか」との指摘もあるが、インバウンド需要による旅行収支の改善や知的財産権使用料の黒字はさらに大きいので、サービス収支の赤字幅は財貿易の黒字との比較ではかなり小さい数字となってしまう。

米国との貿易収支解消というジレンマは輸出入金額の調整で実現するかもしれないが、国内事情を含めて考えるとトリレンマでは収まらない複雑性が存在している。もちろん、何もしないという選択肢もあるのだろうが、それはそれで将来を閉ざすことになる。経済の構造変化でもあるので、これまでのように試行錯誤やアイディアのスクラップ&ビルトを繰り返すことでしか均衡点は見つからない。そして解は必ずあるはず。

以上

記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。

レポート・コラム

レポート・コラム

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2025年4月16日(水)

日経QUICKニュース社の取材を受け、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2025年4月16日(水)

『日本経済新聞』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2025年4月16日(水)

『日経ヴェリタス』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美が寄稿しました。 - 2025年4月14日(月)

毎日新聞出版『週刊エコノミスト』2025年4月22日号に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美が寄稿しました。 - 2025年4月9日(水)

『日刊産業新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。